شهدت باريس على مرّ تاريخها المتاريس والانقلابات، وكانت مسرحاً للثورات والاستفتاءات ومع ذلك فإن الأزمات الفرنسية الأشد تأثيراً نادراً ما كانت تُعلن عن نفسها بصوت المدافع، بل تأتي بهدوء، متخفية في صورة تعديلات وزارية ومناورات إجرائية، وما جرى في هذا الخريف مثال واضح على ذلك، إذ إن استقالة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بعد ساعاتٍ فقط من إعلان تشكيل حكومته، ثم عودته بعد أيامٍ لقيادة حكومة جديدة مفترضة، مشهد لا يبدو عابراً، بل مسرحية هزلية، لكنها ليست كذلك بل تشي بأزمة عميقة في آليات عمل النظام السياسي الفرنسي، ونتيجة تشخيصية دقيقة لأمراضه البنيوية.

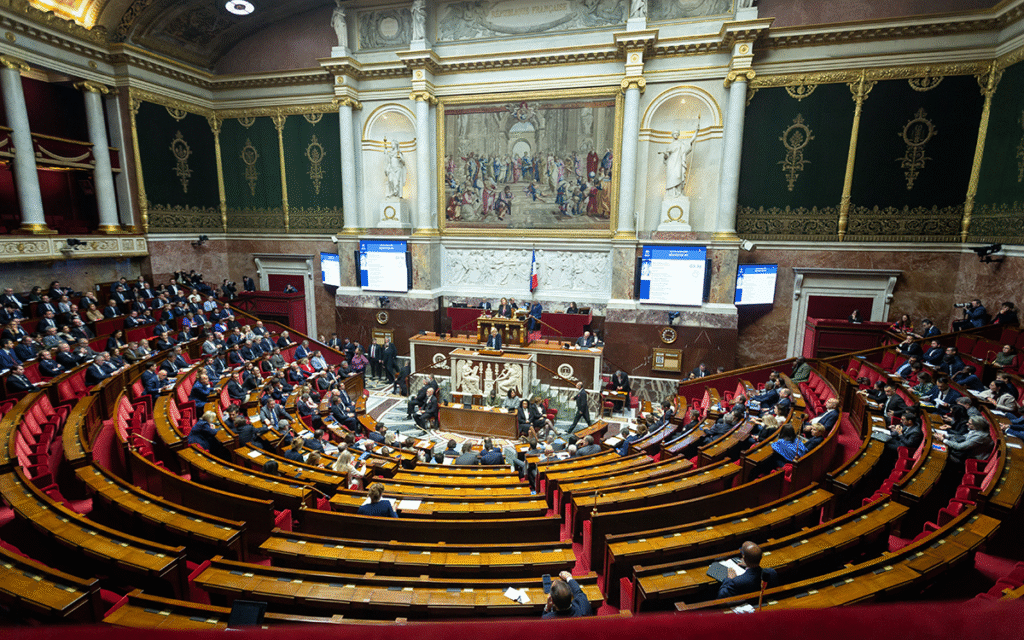

الجمهورية الخامسة، وهي النظام السياسي الحديث في فرنسا، أُنشئت على يد شارل ديغول عام 1958 لفرض الاستقرار على ثقافة سياسية اعتادت الخلاف والانقسام، غير أن النظام ذاته بات اليوم يُنتج حالة من الشلل المؤسسي بإتقان منظم، فالسمات نفسها التي كان يُعتقد أنها صمام أمان ضد الشلل السياسي -رئاسة قوية على نحو استثنائي، وبرلمان مُقنّن الصلاحيات، ونظام انتخابي من جولتين صُمّم لتأمين أغلبية واضحة- لم تعد تتلاءم مع مجتمع تعددي، وفاقد للثقة، وفي حالة استنفار دائمة.

من بعيد، قد تبدو فرنسا ما تزال دولة قوية مهيبة، لكن عن قرب، يتضح أن بنيانها السياسي بدأ يضعف ويتآكل من الداخل، لكن ما يطرح الآن: ما الأسباب وراء ذلك؟، وهل انهيار الجمهورية الخامسة أصبح حتمياً؟.

من بعيد قد تبدو فرنسا ما تزال دولة قوية مهيبة لكن عن قرب يتضح أن بنيانها السياسي بدأ يضعف ويتآكل من الداخل

شلل الحكومة وحدود الرئاسة المطلقة

السمة الأبرز للجمهورية الخامسة هي مؤسسة الرئاسة، فبحكم تصميمها وبالمقارنة مع معظم الديمقراطيات الأخرى، تتمتّع بقوة استثنائية، إذ يُعين الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء وله صلاحية عزله، ويرأس مجلس الوزراء، ويتولى قيادة القوات المسلحة، ويملك حق حلّ الجمعية الوطنية، ويسيطر على جدول أعمال البرلمان التشريعي، كما يمكنه، عبر الحكومة، أن يمرّر مشروع قانون في الجمعية الوطنية من دون تصويت، عبر تفعيل المادة 49.3 من الدستور، متحدياً النواب عملياً لإسقاط الحكومة في حال اعتراضهم.

حين كانت الأغلبية المطيعة هي القاعدة أنتج هذا الهيكل العامودي سرعة ووضوحاً في اتخاذ القرار، غير أن هذا التصميم يتضمن فخاً كامناً، بمجرد أن يفقد الرئيس قاعدة برلمانية موثوقة، تتحوّل الأدوات التي كانت رمزاً للسلطة إلى مضخمات لعزلته.

من هنا جاء الأسبوع المضطرب الذي دفع سيباستيان ليكورنو إلى ما وراء دوامة باريس السياسية، فبعد حكومة أولى استمرت بالكاد 14 ساعة، يعود إلى “ماتينون” بفريق وزاري معدّل، محملاً بمهمّة شاقة وهي تمرير ميزانية عام 2026 عبر جمعية وطنية لا يسيطر عليها أحد.

على الورق، لا تزال صلاحيات الرئاسة قائمة، لكن على أرض الواقع، كل أداة من أدوات السلطة باتت تُكلّف ثمناً باهظاً، فإذا حلّ الجمعية الوطنية، فقد يقوي بذلك أعداءه، وإذا لجأ إلى المادة 49.3، قد يثير غضب الشارع، لذلك فإن تعيين رئيس وزراء جديد لا يعدو كونه إعادة بدء العد التنازلي للتصويت على سحب الثقة، لأن الرئاسة تهيمن على المشهد لكنها لم تعد قادرة على التأثير فيه وصياغته.

لكن الصعوبة التي تواجهها فرنسا لا تكمن فقط في عدم شعبية رئيس الدولة، بل في الدستور المعروف باسم “دستور الجمهورية الخامسة” يدفع كل من يشغل منصب الرئاسة في قصر الإليزيه إلى التصرف كما لو أن الاحترام للسلطة المركزية لا يزال قائماً، لكن هذا الاحترام لم يعد موجوداً، فالناخبون اليوم أكثر حذراً، وانقساماً من أي وقت مضى في تاريخ الجمهورية الخامسة، وغير مستعدين لمكافأة قيادة غير مقنعة، إذ يمكن للإليزيه أن ينظم الإجراءات، لكنه لا يستطيع أن يستحضر الثقة، ولهذا السبب، أصبحت حتى الممارسات السياسية الروتينية، مثل: تشكيل الحكومة أو تحديد جدول لمناقشة الميزانية، تبدو وكأنها استجابة لحالة طارئة.

تُساعد المقارنات على توضيح حجم التباين، فالرؤساء الأميركيون، على الأقل حتى وصول ترامب في ولايته الثانية، مقيّدون بتشابكٍ من الضوابط والتوازنات المؤسسية، أما المستشارون الألمان فيضطرون إلى التفاوض على عقود ائتلافية عامة، فيما يخضع رؤساء الوزراء في بريطانيا لرحمة نوابهم و(التاج).

في المقابل، يتمتع الرئيس الفرنسي بصلاحيات تكاد تبدو شبه ملكية في زمن السلم، إلى أن تؤدي الأغلبية الضعيفة وأزمة الشرعية إلى تحويل تلك الامتيازات إلى أعباء، وهكذا تتحول رئاسة بُنيت للهيمنة إلى ما يشبه قلعة محصّنة: مسلحة جيداً، وشحيحة الإمدادات، ومعزولة على نحوٍ متزايد عن البلاد من حولها.

لا تستطيع حكومة ليكورنو الثانية أن تحلّ هذا التناقض البنيوي، فكل ما يمكنها فعله في أحسن الأحوال هو تقديم نموذجٍ لنمط من التواضع السياسي الذي نادراً ما يشجّعه النظام الفرنسي، عبر استبدال المراسيم بالتفاوض، والاستعراض بالحسابات الدقيقة، والهيبة بالصبر، لكن كل تنازلٍ تقدّمه الحكومة للجمعية الوطنية يقلّص من هالة السلطة الرئاسية، وكل محاولةٍ لفرض السيطرة العامودية تفتح الباب أمام مواجهة جديدة مع الشارع، وبعبارة أوضح: “ما تشهده فرنسا اليوم ليس خللاً في النظام، بل سمةٌ من سمات نظامها السياسي”.

كل محاولةٍ لفرض السيطرة العامودية تفتح الباب أمام مواجهة جديدة مع الشارع فما تشهده فرنسا اليوم ليس خللاً في النظام، بل سمةٌ من سماته السياسية

التفكك السياسي وتطبيع اليمين المتطرف

صُمِّمت الجمهورية الخامسة لتناسب عالماً ثنائي القطب، فعلى مدى عقود، تناوب اليمين الديغولي واليسار الاشتراكي على الحكم، بينما لعب الرئيس دور المحور الموازن بينهما، أما في عام 2025، فقد تلاشى ذلك العالم تماماً، وحلّت مكانه خريطة سياسية ثلاثية الأقطاب: كتلة وسطية محاصرة تتمحور حول الرئاسة، ويسار راديكالي تعتبر أكثر فصائله حماسة أن التسوية خيانة، ويمين متطرف تجاوز العتبة النفسية من غير القابل للنقاش إلى المقبول.

الدستور لم يُصمَّم ليتعامل مع هذه الهندسة السياسية الجديدة، إذ يقوم على افتراض أن معسكراً واحداً يهيمن فيما يرضخ الآخرون، لكن عندما تتواجد ثلاثة معسكرات متقاربة الحجم، يبادل كلٌّ منها الآخر بالريبة والعداء، وحين تصبح أي شراكة تكتيكية مكلفة من حيث السمعة السياسية، فإن النتيجة المنطقية هي الوصول إلى طريق مسدود.

يُعدّ حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبن المستفيدَ الأكبر من هذه الحسابات، فتصدره الحالي في نوايا التصويت ليس موجةً عابرة بقدر ما هو رواسب صبرٍ تراكمت عبر الزمن، فعلى مدى دورات انتخابية متتالية، صقل الحزب صورته، وأبعد بعض أبرز مثيريه للجدل عن الواجهة، وتحدث بلغة المخاوف اليومية للناس من الأمن إلى القدرة الشرائية.

الجبهة الجمهورية، وهي الاسم الذي يُطلق على الاتفاق غير الرسمي الذي كان يوحّد اليسار واليمين في مواجهة اليمين المتطرف الذي تمثّله عائلة لوبان، التي تآكلت تحت وطأة الأزمات المتكررة، والعداء المتبادل بين اليسار الراديكالي ووسط الرئاسة، والإنهاك السياسي العام، وبالنسبة إلى كثير من الناخبين اليوم، لم يعد حزب التجمع الوطني يُنظر إليه من المحرمات، بل القوة الرئيسية الوحيدة التي لم تُجرب بعد في الحكومة ولم تثبت عدم كفاءتها.

وساعدت الركائز الأخرى للنظام السياسي القديم في عملية تسريع هذا التطبيع، فالحزب الاشتراكي لم يتعافَ فعلياً من الانهيار الذي أصابه؛ إذ انجرف جزء كبير من قاعدته الانتخابية نحو حركة «فرنسا الأبية» بزعامة جان لوك ميلنشون، حيث يعتبر التسوية كلمةً بذيئة، أما حزب الليبرالي المحافظ “الجمهوريون” فقد انقسم بين جناحٍ محافظ تقليدي وآخر ينجذب إلى نزعةٍ قومية تُردد صدى خطاب التجمع الوطني.

في المقابل، أفرغت طموحات ماكرون الوسطية الساحة السياسية لبناء حركة يقودها الزعيم، لكنها لم تتحوّل يوماً إلى حزب دائم، وعندما تلاشت الكاريزما وتبخرت الأغلبية، بدا هذا الطموح أقل شبهاً بائتلاف سياسي وأكثر شبهاً بحملة انتخابية، وهكذا، يجد التصميم الدستوري الذي صيغ في الأصل لتوجيه قطبين سياسيين نفسه اليوم أمام ثلاثة معسكرات مسلحة سياسياً.

تتجاوز تداعيات هذا التفكك صناديق الاقتراع، فالانقسام يعيد كتابة قواعد الحكم نفسها، إذ تتحوّل كلّ قرارات الدولة الكبرى إلى معضلة اقتصادية وسياسة، فكل حزبٍ يختار دعم السلطة التنفيذية يخاطر بتحمّل تبعات إخفاقاتها، وكل حزبٍ يرفض التعاون يمنح نفسه شرعية أخلاقية، وفي ظل هذه الحوافز، تُفسَّر حتى التنازلات المحدودة على أنها ضعف.

وقد أدرك حزب التجمع الوطني على وجه الخصوص أنه يربح من الانتظار، فكل عرضٍ جديد من عروض الميزانية، وكل لجوءٍ جديد إلى المادة 49.3، وكل سقطة لرئيس الوزراء، تتحول إلى دليل إضافي في حجّته بأن الآخرين عاجزون عن الحكم، أما نظام الجولتين الانتخابي، الذي صُمّم أصلاً لمعاقبة الأطراف المتطرفة، فقد بدأ يوجّه غضب الناخبين نحو طرفٍ واحد.

الشلل المالي وتآكل قدرات الدولة

إذا كانت السياسة هي فن الممكن، فإن إعداد الموازنة هو الحد الأدنى للبقاء المؤسسي، فعندما لا تستطيع الحكومة تمرير الميزانية في الموعد المحدد، فإن المشكلة لم تعد تتعلق بالتنسيق الحزبي بل بالمؤسسات، حيث أطاحت ميزانية فرنسا لعام 2026 بعدة رؤساء وزراء، فحكومة قد تصمد يوم الثلاثاء، لكنها قد تسقط يوم الخميس بسبب تعديل بقيمة بضع مئات من ملايين اليوروهات، ليس لأن المال هو العامل الحاسم، بل لأن الحسابات الأعمق هي حسابات وجودية، أي من سيتحمل مسؤولية الهزيمة؟، ومن سيجني ثمار الفوضى؟، ومن سيتحكم في سير الأحداث؟.

المشهد الاقتصادي الكلي لا يرحم، إذ يبلغ الدين العام عند مستويات تفوق 115٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ العجز نحو 5٪، حيث تطمح الحكومة إلى خفضه قليلاً إلى نحو حدود 4.7٪ في العام المقبل، في محاولة لطمأنة الأسواق من دون إثارة غضب الشارع، غير أن أي مسار جاد لضبط المالية العامة يعني أحد خيارين لا ثالث لهما: تقليص الإنفاق الذي ستصفه قوى اليسار بالقاسي وستواجهه التعبئة الشعبية في الشارع، أو تعديلات ضريبية سيعتبرها اليمين الوسطي عملاً تخريبياً، وقد انتهت كل محاولة انضباط مالي حديثة بانفجار سياسي: فقد سقط أحد رؤساء الوزراء حين رفض البرلمان إجراء تخفيضات، وسقط آخر بعد إعلانه عن خطة ادخار بقيمة 44 مليار يورو شملت تجميد المعاشات التقاعدية وفرض رسوم انتقائية، ما وحّد خصومه تحت قبة البرلمان وفي الشارع على حد سواء، واليوم، يرث ليكورنو المعادلة ذاتها، وقد ازدادت تعقيداً بفعل قناعةٍ متنامية بأن الرئاسة قد استُنزفت وأن الجمعية الوطنية عصيّة على الترويض.

المأزق التكتيكي صعب وواضح، فاللجوء إلى المادة 49.3 لتمرير الموازنة قد يمنح الحكومة انتصاراً على الورق، لكنه سيكلفها خسارة الشارع، عبر مزيد من الإغلاقات، والنيران المشتعلة في الطرقات، وانتشار قوات مكافحة الشغب، أي أن البقاء السياسي يُشترى على حساب الشرعية، أما التخلي عن استخدام 49.3، فهو تسليمٌ للمصير بأيدي خصومٍ لا تحفّزهم سوى إهانتك سياسياً، والموازنة المؤقتة التي تمدد اعتمادات العام السابق تلقائياً، هي نوع من الحلول الإدارية المؤقتة التي كانت فرنسا تتجنبها في الماضي، لكنها اليوم لم تعد فكرة مستبعدة، وهذا وحده كفيل بأن يُبقي باريس وبروكسل والأسواق في حالة استنفار، فالدولة التي تفقد عادة إعداد موازناتها في الوقت المحدد سرعان ما تبدأ بالارتجال في كل شيء.

المأزق التكتيكي صعب وواضح فاللجوء إلى المادة 49.3 لتمرير الموازنة قد يمنح الحكومة انتصاراً على الورق لكنه سيكلفها خسارة الشارع

في فرنسا، لا تُقاس قدرة الدولة بمؤشرات الجداول البيانية، بل تُعد قيمة حضارية بحد ذاتها، فما زال إرث كولبير، الذي جعل من الكفاءة ركيزةً للهوية الوطنية، متبعاً في الوزارات والمحافظات، وعندما تتحوّل الموازنات إلى مجرد احتمالات، تؤجل الاستثمارات، وتُلغى الإصلاحات، وتتجنب هيئات الدولة المخاطرة، وتنتظر البلديات إشاراتٍ لا تصل أبداً.

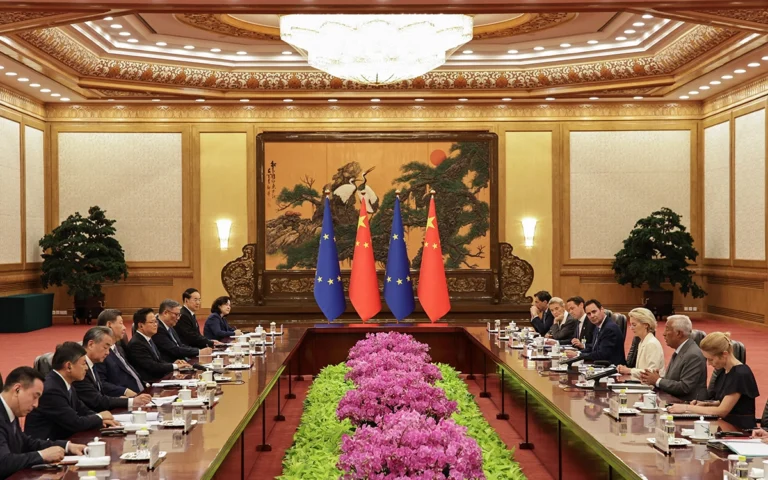

كل ذلك بثمنٌ استراتيجي، فباريس المنشغلة بمشاكلها الداخلية لا تستطيع أن تقود أوروبا في ملفاتٍ كبرى مثل سياسة الدفاع الصناعي، أو أمن الطاقة، أو أوكرانيا، حيث صمد الاتحاد الأوروبي لسنواتٍ أمام «الأوبرا الإيطالية» لأن باريس وبرلين حافظتا على استقرار المسرح، لكن عندما يتعثر أحد عمال هذا المسرح، فإن العرض لا ينهار، بل يهتز بما يكفي لإحداث فارق.

الشارع مركز قوة منافس

لطالما كانت الحياة السياسية الفرنسية حواراً بين البرلمان والشارع، ففي أوقات الانعزال يتحول الشارع إلى طاولة مفاوضات؛ فالحكومات التي تصمد أمام تصويت البرلمان قد تغرق في ساحات الاحتجاج، إذ كان وعد الجمهورية الخامسة هو احتواء هذا الانعكاس، أي رئاسة قوية بما يكفي لدفع الإصلاحات التي قد تعارضها النقابات والطلاب، لكنهم يقبلونها في النهاية، فهذا التوازن بدأ في الانهيار، ولم تعد الاحتجاجات صمام أمان، بل أصبحت بمثابة حق نقض مؤسسي.

الفكرة الأخيرة تجلت في إصلاح نظام التقاعد لعام 2023، الذي رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، حيث تم تمريره بدون تصويت في البرلمان، بعدها خرج الملايين في مسيرات احتجاجية، وأُغلقت المصافي، واحتُرقت النفايات في باريس، فعلى الورق، انتصرت الحكومة؛ لكن على أرض الواقع، أضرّت بمصداقيتها وسلطتها.

والنقابات، التي قضت سنوات في حرب أهلية صغيرة، أعادت اكتشاف هدف مشترك حول مبدأ بسيط: “لا تقبلوا القرارات بدون موافقة، فهي استفزاز”، وعندما عاد موضوع التقشف إلى الواجهة عام 2025، نسقت الاتحادات النقابية أياماً وطنية للتحرك الجماهيري، حيث وصلت الحشود في الموعد وبقوة، وكانت رسالتهم واضحة وموجزة: “لا تقطعوا؛ لا تفرضوا؛ أشركونا”.

ما قد يبدو مجرد عرقلة يسارية ليس سوى تصحيحٍ هيكلي لفشل البرلمان، فعندما تعجز الجمعية الوطنية عن التوفيق بين المطالب المتعارضة، يتولّى الشارع دور الحكم من خلال الصمود، حيث تحلّ الصورة محلّ الحُجّة، فحاجز مشتعل على الطريق الدائري يمكنه أن يمحو أسابيع من الرسائل الوزارية، ونهر صامت من الممرضين والمعلّمين قادر على فرض تنازلات لم تكن أي جلسة استماع برلمانية لتنتجها، غير أن سياسةً تقوم تلقائياً على التعبئة تمنح حق النقض لمن يملكون القدرة على العرقلة، على حساب من يسعون إلى الحلول، أي أنها تكافئ من يقول «لا»، وتعاقب من يجازف بـ«نعم»، وتحرم بلداً معقداً مثل فرنسا من الإصلاحات التراكمية التي لا تتحقق إلا عبر التفاوض.

بالنسبة للحكومة، فإن الحسابات لديها معقدة، إذا تحركت بما يكفي لإرضاء بروكسل والمستثمرين، فإنها تحرض على الثورة؛ وإذا رضخت لضغوط الشارع، فسوف يتهمها خصومها بعدم المسؤولية ويعاقبها السوق.

الجمهورية السادسة: من شعارٍ في الماضي إلى نقاشٍ حالي

عندما تفشل أدوات النظام في تحويل الصراع إلى قرار، يبدأ المواطنون في التشكيك فيها، ومن هنا عادت إلى الواجهة محادثة فرنسية قديمة حول فكرة «الجمهورية السادسة»، فلسنوات طويلة كانت هذه العبارة شائعة في أوساط اليسار الراديكالي، كدعوة للحكومة البرلمانية والانتخابات النسبية والتجربة التشاركية، أما اليوم، فقد أصبحت النقاش العام السائد، فالمعتدلون ورجال الأعمال والقانونيون الذين كانوا يسخرون من “المثالية الدستورية” صاروا اليوم يتحدثون بتحفّظ عن الخطر المؤسسي المحدق بالنظام، حيث انتقل النقاش من المقاهي إلى قاعات الاجتماعات.

يُطالب أنصار «الجمهورية السادسة» ببناء مؤسساتٍ تتكيف مع واقع التشرذم السياسي بدلًا من مقاومته، عبر إدخال عنصرٍ نسبيٍ محدود في النظام الانتخابي لإجبار القوى السياسية على تشكيل تحالفات صادقة؛ وفرض قيودٍ أكثر صرامة على استخدام المادة 49.3 بحيث تحلّ آلية التفاوض محلّ الإكراه؛ وتعزيز صلاحيات اللجان البرلمانية وآليات الرقابة؛ وإرساء فصلٍ أوضح بين تحديد الأجندة السياسية ومراقبتها؛ وربما تصميم مبادراتٍ مواطِنة بعناية تسمح بالمشاركة الشعبية من دون تحويل الحكم إلى استفتاء دائم.

يُطالب أنصار «الجمهورية السادسة» ببناء مؤسساتٍ تتكيف مع واقع التشرذم السياسي بدلًا من مقاومته

المشككون محقون في أمر واحد: “لا يمكن لأي دستور أن يخلق الثقة المدنية من العدم”، لكن القواعد تشكل الحوافز، لذلك إن التصويت المبني على سحب الثقة في ألمانيا يجعل حركات الرقابة الصورية أمراً غير مجدٍ سياسياً، أما «البرلمانية السلبية» في الدول الاسكندنافية فتعامل الحكومات الأقلية كأمرٍ طبيعي، وتجعل المساومة السياسية ممارسة روتينية؛ وحتى الإصلاحات التدريجية في إيطاليا دفعت الأحزاب نحو قدرٍ أكبر من الاستقرار والتنبؤ، أمّا في فرنسا، فما زال الإطار الدستوري يكافئ استعراض الهيمنة ويُعاقب ثقافة التسوية، لذلك فإن إعادة ضبط القواعد لن تجعل من فرنسا هولندا، لكنها ستجعلها قابلة للحُكم في لحظات غياب الفوز الحاسم لأي طرف.

النسخة الأصعب من هذا الطرح تدعو إلى تقليص دور الرئاسة واعتماد نظام برلماني، ورغم أن ذلك يبدو غير مرجّح في الأجل القريب، إلا أن مؤسسة الرئاسة متجذّرة بعمق في الرواية الوطنية الفرنسية، بحيث يصعب تقليصها بهدوء، ومع ذلك، ليس من الضروري أن يكون التطوّر الدستوري شاملاً كي يكون تحوّلياً، فالرئاسة تبقى رمزاً للدولة وحَكماً استراتيجياً، إلى جانب رئيس وزراء يبرم توافقات مستدامة داخل جمعية وطنية أكثر تمثيلاً، وحوار اجتماعي دستوري يُشكّل خطوة إلزامية قبل تنفيذ الإصلاحات ذات التأثير الكبير، وكل ذلك سيظل محافظاً على الطابع الفرنسي، لكنه سيكون أقل هشاشة.

لا يعفي أي من ذلك الجهات الفاعلة الحالية من المسؤولية، فثقافة التحالفات يمكن تعلمها بالممارسة، كما يمكن لحكومة ليكورنو صياغة اتفاقيات مكتوبة مع الاشتراكيين حول تمويل البلديات وعدالة الضرائب؛ وتبادل تنازلات برنامجية مع المحافظين المعتدلين في قضايا الصناعة والقدرة التنافسية؛ والتوصل إلى اتفاق طاقي مع الخضر يجمع بين الطاقة النووية الأساسية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، إذ أن التوصل إلى حلول وسط عادة تكتسب بالممارسة، لكن من المفيد أن تتوقف القواعد عن معاقبة من يحاولون فعل ذلك.

ما الذي يمكن فعله؟

القول بأن فرنسا تعاني من رئاسة مفرطة القوة ونظام حزبي ضعيف الأداء لا يعني تجاهل الاقتصاد أو الجغرافيا السياسية أو الثقافة، بل يعني تحديد الآلية التي تؤدي إلى تصلب كل تلك الضغوط وشللها، فهناك مرضان متشابكان يبرزان في هذا الصدد:

أولاً، عدم التوافق بين السلطة الرسمية وغير الرسمية، حيث يدعو الدستور الرئيس إلى أن يتربع على عرش السياسة، لكن فرنسا المعاصرة لا تريد أن يتربع أحد على عرشها؛ بل تريد أن يتم التحاور معها وإشراكها ومناقشتها وإقناعها، وكلما اعتمد الرئيس على صلاحياته، كلما بدا أكثر انعزالاً، ومع ذلك، فإن النظام لا يوفر سوى القليل من البدائل.

ثانياً، نظام حزبي لم يعد يجمع المصالح، حيث كان نظام التصويت يقوم على جولتين ويدفع الناخبين نحو الأغلبية المعتدلة من خلال فرض خيارات استراتيجية في الجولة الثانية، أما في عصر الهويات القوية والولاءات الضعيفة، فقد ينتج عنه بدلاً من ذلك الإرهاق والاستياء، فالمواطنون الذين يشعرون بأنهم غير ممثلين من قبل أي تركيبة حكم معقولة إما يمتنعون عن التصويت أو يعاقبون النظام، وهكذا يمكن لحزب يميني متطرف مدعوم من أقلية في البلاد أن يهيمن على المشهد السياسي، فيتحول إلى مستودع لكل شكوى واحتقان من الآخرين.

الحلول ليست مثالية بل عملية

أولاً، تقنين حوافز بناء التحالفات: يمكن تحقيق ذلك عبر إدخال عنصر نسبي محدود في توزيع مقاعد الجمعية، أو إضافة طبقة صغيرة من المقاعد التعويضية، بما يقلل من عدد الأصوات التي تضيع بين الجولات الانتخابية، والهدف هو تقليص احتمال حصول حزب واحد على أغلبية مطلقة اعتماداً على أقلية من الأصوات، كما ينبغي مكافأة التحالفات التي تتشكل قبل الانتخابات وتستمر في الحكم، مقابل فرض عقوبات على التحالفات الانتهازية التي تتكوّن بعد الانتخابات وتُستخدم كأداة للابتزاز أو التخريب السياسي.

ثانياً، إصلاح أدوات الطوارئ: الإبقاء على المادة 49.3 لحالات الانعزال الحقيقي، ولكن مع وضع حد أقصى لاستخدامها في القوانين العادية وطلب التصديق عليها في موعد محدد، أو بدلاً من ذلك، إقران المادة 49.3 ببند زمني مؤقت يجبر الحكومة على العودة إلى البرلمان للتصديق بعد تقييم الأثر، والهدف هو جعل كلفة تجاوز مبدأ التوافق واضحة ومحدودة.

ثالثًا، إضفاء الطابع الدستوري على الحوار الاجتماعي: عند طرح إصلاحات تتجاوز حدوداً مالية أو اجتماعية محددة سلفاً، ينبغي إلزام الحكومة بفتح مفاوضات محددة المدة مع النقابات وأرباب العمل ومجالس المواطنين قبل إحالة مشروع القانون إلى البرلمان، الهدف من ذلك ليس إحياء النزعة النقابية المغلقة، بل ترسيخ الشرعية الديمقراطية، فعندما يشعر المواطنون بأن حججهم ومخاوفهم انعكست في صياغة التشريعات، يصبحون أكثر استعداداً لقبول تسويات قد لا يفضلونها بالكامل، ولكنهم يدركون أنها ناتجة عن حوار تشاركي حقيقي.

لن تقلل أيٌّ من هذه الإصلاحات من الهوية الفرنسية، ولن تؤدي إلى تفكيك اليمين المتطرف، لكنها ستُقلّل من وفرة الأدلة السهلة التي تُستخدم لإثبات عجز النظام عن الحكم، كما أنها لن تُنهي الاحتجاجات، فلا يوجد دستور قادر على ذلك، لكنه سيعيد للشارع دوره كشريك في العملية السياسية، لا كسلطة موازية تنازع الدولة شرعيتها.

الإصلاحات لن تقلل من الهوية الفرنسية ولن تؤدي إلى تفكيك اليمين المتطرف لكنها ستُقلّل من وفرة الأدلة السهلة التي تُستخدم لإثبات عجز النظام عن الحكم

لماذا لم يفت الأوان (بعد)؟

هل تشهد فرنسا الانهيار البطيء للجمهورية الخامسة؟، ليس عبر الدبابات أمام قصر الإليزيه، ولا عبر الطائرات الجاهزة للإقلاع، فالنهايات في فرنسا نادراً ما تكون درامية؛ إنها تأتي منهكة ومتعبة، فما نشهده اليوم هو إرهاق مؤسسي، أي نظام يواصل أداء طقوسه دون أن يحقق غاياتها، فالقوانين تُصاغ، والمجالس تنعقد، والوزراء يعرضون خططهم، لكن الدولة تزداد عجزاً عن أداء المهمة الجوهرية للديمقراطية: “تأمين القبول الشعبي بالخيارات الصعبة”.

لهذا السبب تعتبر قضية ليكورنو مهمة، فالصدمة ليست في العبثية التي تمثلت بحكومة استمرت لأربع عشرة ساعة فقط، بل في سهولة إعادة تعيين نفس رئيس الوزراء، إلى جانبه وجوه مألوفة في الوزارات السيادية، بناءً على النظرية القائلة إن الاستمرارية قد تُهدئ العاصفة، لكن الاستمرارية بلا مصداقية ليست استقراراً، بل هي انحراف في صورة أجمل.

بالمحصلة، أعادت فرنسا تشكيل نفسها مرات عدة عبر تاريخها، أحياناً برشاقة سياسية، وأحياناً أخرى بعنف واضطراب، ويمكنها أن تفعل ذلك مجدداً، لكن أي عملية تجديد حقيقية تبدأ باعتراف هادئ وواقعي، فالأسس التي قامت عليها منظومة عام 1958 لم تعد تلائم البنية السياسية والاجتماعية لعام 2025.

الرئاسةُ الفرنسية تملك سلطة تفوق نظيراتها في الديمقراطيات الأخرى، لذلك لا يمكنها أن تفرض ما لا تستطيع إقناع المواطنين به، ولديها برلمانٌ اعتاد الانصياع فلا يمكن أن يتحول إلى شريك تفاوضي فاعل ما لم يكن للتفاوض ثمنٌ ومكافأة، أما الشارع، وقد بات بمثابة سلطة فيتو غير رسمية، فلن يتخلى عن هذا الدور ما لم يُستمع إلى صوته في مرحلة مبكرة من صناعة القرار، لا بعد أن تصبح القرارات أمراً واقعاً.