تُكرِّس الاستراتيجية الجديدة للأمن القوميّ الأمريكي لعام 2025 تحوّلاً استراتيجيّاً بعيداً عن طموح الوصاية العالمية، نحو ترتيب هرميّ للمصالح، تُصنَّف فيه التحالفات صراحة، ويحاسب الحلفاء على أساسه؛ إذ لم تعد أوروبا وشركاء آخرون يعاملون بوصفهم شركاء في نظام ليبراليّ، بل كأعمدة تابعة يتوقَّع منها أن تتحمّل قدراً أكبر من الأعباء، وأن تنسجم بصورة أوثق مع أولويات واشنطن.

في صميم استراتيجية الأمن القومي تكمن نسخة مشددة من شعار «أمريكا أولاً»، لم تعد مجرد شعار انتخابي، بل أصبحت عقيدة عملية تحدد كيفية تعريف السلطة والشرعية وقيمة التحالفات.

السيادة والهوية الوطنية وأولوية العامل الأمريكي، ورفض المشاريع الكونية، لم تعد مجرد شعارات خطابية، بل أصبحت مبادئ تنظيمية تُحدد كيف تُعرّف الولايات المتحدة الأمن والشرعية ودورها في النظام الدولي، أما القضايا التي كانت الإدارات السابقة تصوغها بوصفها دفاعاً عن نظام دولي قائم على القواعد، تُعاد صياغتها الآن على أنّها حماية مباشرة لمصالح وطنية ضيقة التعريف، ويُقدَّم الأمن القومي، بقدر ما يُقدَّم بوصفه مسألة حدود وضبط للهجرة وتماسك اجتماعي و”هندسة” مقصودة للنظام الداخلي، لا بوصفه فقط مصالح جيوسياسية أو مشاركة في مؤسسات وتحالفات دولية.

بالنسبة لأوروبا، يحمل ذلك في آن واحد قدراً من الارتياح وقدراً من التحذير، ارتياحاً، لأن واشنطن تشير إلى أنها لم تعد تسعى إلى إدارة كل أزمة إقليمية تفصيلياً أو تصدير الديمقراطية بوصفها عقيدة، وتحذيراً، لأن الوثيقة نفسها تصوّر أوروبا بوصفها ضعيفة اقتصادياً وهشة ديموغرافياً ومشوّشة سياسياً، وتطرح علناً سؤال ما إذا كان جميع الحلفاء الأوروبيين سيظلون ذوي صلة استراتيجية خلال العقدين المقبلين.

بشكل عام، تعيد استراتيجية 2025 تعريف الأمن القومي الأمريكي بوصفه حماية دولة قومية محددة الإقليم، ذات سيادة اقتصادية وتماسك ثقافي، ويتحوّل دور الولايات المتحدة في النظام الدولي من مزوّد للأمن إلى مدير للنظام، يوازن بين تدفقات القوة ورأس المال والتكنولوجيا من منظور المرونة الداخلية للدولة، حيث لم يعد الأمن يتعلق بالحفاظ على مشاع عالميّ، بل بضمان أن تظلّ الولايات المتحدة متفوقة بنيوياً في بيئة أكثر تنافسية ووضوحاً في صراعها.

الاستراتيجية الجديدة للأمن القوميّ الأمريكي تحوّل دور الولايات المتحدة في النظام الدولي من مزوّد للأمن إلى مدير للنظام

تُبنى استراتيجية الأمن القوميحول عشرة مبادئ تشكل معاً عقيدة طموح مُقيد، ونقطة الانطلاق هي “تعريف مُركَّز للمصلحة الوطنية”، ويرفض النص محاولة ما بعد الحرب الباردة للحفاظ على “هيمنة أمريكية دائمة على العالم بأسره” بوصفها وهماً ومآلاً عكسياً، وتُعرّف السياسة الخارجية والأمنية على أنها أدوات ينبغي أن تخدم تسلسلاً هرمياً واضحاً للمصالح الجوهرية، وكل ما لا يمكن ربطه مباشرة بحماية تلك المصالح يُخفض ترتيبه.

يرتقي شعار “السلام عبر القوة” من مجرد عبارة إلى مبدأ تنظيمي مركزي، فالتفوق الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري يُصوَّر بوصفه الشرط الحاسم لردع الخصوم ولصياغة أي تسوية لاحقة للصراع، وتربط الاستراتيجية ذلك صراحة بأسس القوة الصلبة: تحديث الثالوث النووي، والاستثمار في دفاع صاروخي من الجيل التالي يتضمن مفهوماً قارياً باسم “القبة الذهبية”، ورفع قاعدة التصنيع الدفاعي إلى ركيزة أساسية من ركائز القوة الوطنية إلى جانب القوات المسلحة نفسها.

ويطرح مبدأ “الميل إلى عدم التدخل” عوائق سياسية وقانونية مرتفعة أمام نشر عسكري واسع النطاق في الخارج، وفي الوقت نفسه، تُرسخ الاستراتيجية “واقعية مرنة”، فالتعاون مع أنظمة غير ديمقراطية يُقبل به صراحة ما دامت لا تعرقل المصالح الأمريكية، ولا يوجد التزام بمواءمة السياسة الخارجية مع أجندة ديمقراطية عالمية.

ومع مبدأي “أولوية الأمم” و”السيادة والاحترام”، ترفع الوثيقة الدولة القومية فوق المؤسسات متعددة الأطراف، وتحتفظ الولايات المتحدة بحق حماية سيادتها ما تعتبره آليات دولية متطفّلة، بما في ذلك الآليات القضائية، والرسالة هنا أن القانون الدوليّ والمنظمات مفيدة حين تخدم الأولويات الأمريكية، وقابلة للاستغناء حين لا تدعمها.

وتُدمج المبادئ الاقتصادية والاجتماعية مباشرة داخل إطار الأمن، فمبادئ مثل “مؤيدة للعامل الأمريكي”، و”الإنصاف”، و”الكفاءة والاستحقاق”، تربط سياسة التجارة وإدارة التحالفات والالتزامات المؤسسية بمكاسب ملموسة للعمال والشركات الأمريكية، ويُطلب الحكم على الشراكات وفق معيار المعاملة بالمثل وتكافؤ الجهد، لا وفق خطاب تاريخي، كما تُذكر ظاهرتا الركوب المجاني والاستغلال المتصور سبباً لتقليص الالتزامات، حيث تصبح تنافسية الصناعة الأمريكية وقوة كسب العامل الأمريكي أهدافاً للسياسة الخارجية بحد ذاتها.

وفي قسم الأولويات، تضيف الوثيقة طبقة أخرى، إذ تُعلن أن “عصر الهجرة الجماعية قد انتهى”، وتتعامل مع أمن الحدود بوصفه مهمة أمن قومي من الدرجة الأولى، وضبط التدفقات العابرة للحدود، وتفكيك شبكات التهريب العابرة للحدود وبُنى العصابات، وتشديد نظام اللجوء والتأشيرات، تُقدَّم كلها كأدوات مركزية لحماية السيادة والاستقرار الاجتماعي، وضمن منطق الاستراتيجية، تندمج الهوية والحدود والنظام الداخلي اندماجاً راسخاً في مفهوم الأمن القومي.

تندمج الهوية والحدود والنظام الداخلي في منطق الاستراتيجية اندماجاً راسخاً ضمن مفهوم الأمن القومي الأمريكي

مقارنة باستراتيجيات الأمن القومي السابقة، لا تكتفي وثيقة 2025 بتعديل الأولويات على الهامش، بل إنها تتخلى عن الإطار المركزيّ الذي ميّز حقبة ما بعد الحرب الباردة، وهو الدفاع عن نظام دولي ليبرالي قائم على القواعد وتوسيع نطاقه، حيث كانت الاستراتيجيات السابقة -سواء في الإدارات الديموقراطية أو الجمهورية- لا تزال تبرر التدخل وإدارة التحالفات وبناء المؤسسات بالرجوع إلى منفعة عامة أوسع.

وقد صاغت استراتيجيات بوش وأوباما إسقاط القوة في أفغانستان والعراق أو ليبيا بوصفها مساهمة في نظام أكثر انفتاحاً وقائم على القواعد، وحتى حين فشلت تلك التدخلات، ظل الافتراض الأساسي أن أمن الولايات المتحدة والإصلاح الليبراليّ العالمي يمكن السعي إليهما معاً، أما استراتيجية 2025 فتهجر هذه الفرضية، فهي تتعامل مع معظم الأنظمة كحقائق ثابتة، وتركّز بدلاً من ذلك على الحد من قدرتها على تهديد الأراضي الأمريكية وسلاسل الإمداد والتفوق التكنولوجي، إذ تزيل الوثيقة الجديدة هذه الطبقة تقريباً بالكامل، وتتحدث بدلاً منها بلغة الهرمية والمساومة والمكاسب الضيقة.

حتى استراتيجية ترامب الأولى لعام 2017، التي أدخلت بالفعل لغة أكثر تفاعلية، كانت لا تزال تصف أمريكا بأنها “قائدة العالم الحر”، وتؤكد مسؤولية الحفاظ على نظام دولي مفتوح، أما الوثيقة الجديدة أكثر راديكاليةً في فصل أمن الولايات المتحدة عن المسار السياسي الداخلي للدول الأخرى، فهي لم تعد تتظاهر بأن طبيعة الأنظمة الأجنبية متغير مركزي في سلامة أمريكا؛ ما يهمّ هو ما إذا كان يمكن السيطرة عليها أو احتواؤها أو توظيفها لخدمة المصالح الأمريكية.

ثمة قطيعة بنيوية أيضاً في كيفية تصور الحلفاء، فالوثائق السابقة، بما فيها وثائق العقدين الأول والثاني من الألفية، كانت تصف التحالفات بأنها “مضاعِفات قوة” وبأنها ميزة نسبية في المنافسة النظامية، أما هذه الاستراتيجية فتصفها أولاً وقبل كل شيء بأنها أعباء إذا فشلت في تحمل حصتها، وتصبح شرعيتها أقل ارتباطاً بالقيم المشتركة وأكثر ارتباطاً بمساهمات قابلة للقياس، خصوصاً في الدفاع والتجارة، فالتضامن الرمزي لا يساوي شيئاً إن لم يسنده إنفاق وقدرات ومواءمة سياسية.

وأخيراً، تضيق الجغرافيا محلَّ الاهتمام، فالإرهاب والدول الهشة وأجندات الحوكمة العالمية الواسعة تنتقل إلى الهوامش، بينما ترتكز صورة التهديد على منافسة القوى الكبرى مع الصين، وإدارة الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، إلى جانب الهجرة الجماعية وأمن الحدود، والمؤسسات متعددة الأطراف والمبادرات العالمية لم تعد غاياتٍ في ذاتها، بل أدوات يعاد تشكيلها واستخدامها حين تخدمُ بوضوح السيادة الأمريكية والصلابة الاقتصادية وتوازن القوى، ويتم تجاهلها إلى حد كبير حين لا تفعل ذلك.

على المستوى العالمي، تعرض الاستراتيجية نفسها بوصفها رفضاً لأي تصور للولايات المتحدة كحكومة عالمية، مع أنها لا تتخلى عن أولوية أمريكا، وبدلاً من ذلك تقدم واشنطن صيغة مختلفة: “تنوي الولايات المتحدة أن تقود وتضع القواعد وتُحكّم توازنات القوة، من دون تحمل مسؤولية إدارة كل أزمةٍ أو تمويل كلّ مؤسسة.”

تنوي الولايات المتحدة أن تقود وتضع القواعد وتُحكّم توازنات القوة من دون تحمل مسؤولية إدارة كل أزمةٍ أو تمويل كلّ مؤسسة

يُعلن أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، هي الساحة الرئيسية للمنافسة الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، فهناك، تضع الولايات المتحدة نفسها بوصفها الثقل الموازن الذي لا غنى عنه في مواجهة الصين، ويشكّل فك الارتباط الاقتصادي، والتحكم التكنولوجي، والقوة البحرية التقليدية على طول سلسلة الجزر الأولى، بما في ذلك تايوان، مقاربة صدامية متماسكة، حيث يجري إدراج هيمنة الدولار، والسيطرة على أسواق رأس المال، والقيادة في التقنيات الحرجة كرافعات لضبط المنافسين والشركاء المترددين.

وتوضح الاستراتيجية الربط بين الاقتصاد والردع في آسيا، من حيث إعادة توطين سلاسل الإمداد و”التوطين لدى الأصدقاء”، وضوابط تصدير أشباه الموصلات المتقدمة، والتدقيق في الاستثمارات الخارجية، التي تُقدم كلها كشروط لازمة لردعٍ عسكريٍ موثوق ضد بكين وللحفاظ على القوة البحرية والجوية الأمريكية في المنطقة على المدى الطويل.

وفي نصف الكرة الغربي، تصوغ الوثيقة ما تسميه: “الملحق الترامبي لعقيدة مونرو”، أي أن القوى الخارجية غير المنتمية إلى الإقليم يجب دفعها خارج القطاعات والبنى التحتية الاستراتيجية، والرسالة إلى الصين، وبدرجةٍ أقل إلى روسيا، واضحة، تعود أمريكا اللاتينية لتُعرّف باعتبارها مجال نفوذ مميزاً ينبغي إعادته إلى قبضة أمريكية صارمة، حيث تتجاوز أجندة التنفيذ الخطابة، حيث تُعطي الأولوية لمكافحة العصابات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود بوصفها فاعلين أمنيين بحد ذاتهم، وتسعى لتوسيع الوصول إلى الموانئ والمطارات والبنية التحتية الحرجة، وتقترن هذه المقاربة بأدوات تجارية أكثر قسريةً ودبلوماسيةٍ تجاريةٍ أشدَّ صرامة على طريقة “أمريكا أولاً” في التعامل مع حكومات المنطقة.

وفي الشرق الأوسط، تعلن واشنطن التحوّل بعيداً عن الانتشار العسكريّ الدائم نحو “إعادة التموضع عبر السلام”، حيث يتركز الاهتمام على ترتيبات تُدار دبلوماسياً وتجمع بين الطاقة والتكنولوجيا والتعاون الدفاعي، والافتراض الكامن أن الاستقرار يمكن “هندسته” عبر ربط الأنظمة ضمن شبكات من الاعتماد المتبادل الماديّ حتى عندما تكون أنظمتها السياسية شديدة اللاليبرالية، وفي الوقت نفسه تقوم الاستراتيجية بعملية “إزاحة المركز” للمنطقة بعناية، دون التخلي عنها، فهي ترسم خطوطاً حمراء واضحةً، مثل منع أي هيمنة إقليمية معادية أو تعطيل تدفقات الطاقة، والحفاظ على فتح مضيق هرمز والبحر الأحمر للملاحة، ومنع تصدير الإرهاب، وحماية أمن إسرائيل، ودفع التطبيع عبر اتفاقات إبراهام، إذ يُفترض أن ينتقل العبء إلى الشركاء الإقليميين، بحيث تكون الولايات المتحدة وسيطاً وضامناً احتياطياً، لا مزوداً أساسياً للأمن.

وتُعاد صياغة أفريقيا من متلقٍ للمساعدات إلى شريكٍ في الاستثمار، حيث يتركز الاهتمام على الطاقة والمواد الخام الحيوية والبنية التحتية، دائماً مع وضع المنافسة الاستراتيجية مع الصين في الحسبان، فاللغة أكثر تفاعلية، والهدف أقل تحويلاً للدول الأفريقية وأكثر تمحوراً حول تأمين الوصول والنفوذ في القطاعات الرئيسية.

وعبر جميع الأقاليم، تهيمن أدوات الاقتصاد والتكنولوجيا على صندوق الأدوات، حيث تُعامل العقوبات وضوابط التصدير والوصول إلى الأسواق والتنظيم المالي كأدوات قوةٍ أولية.

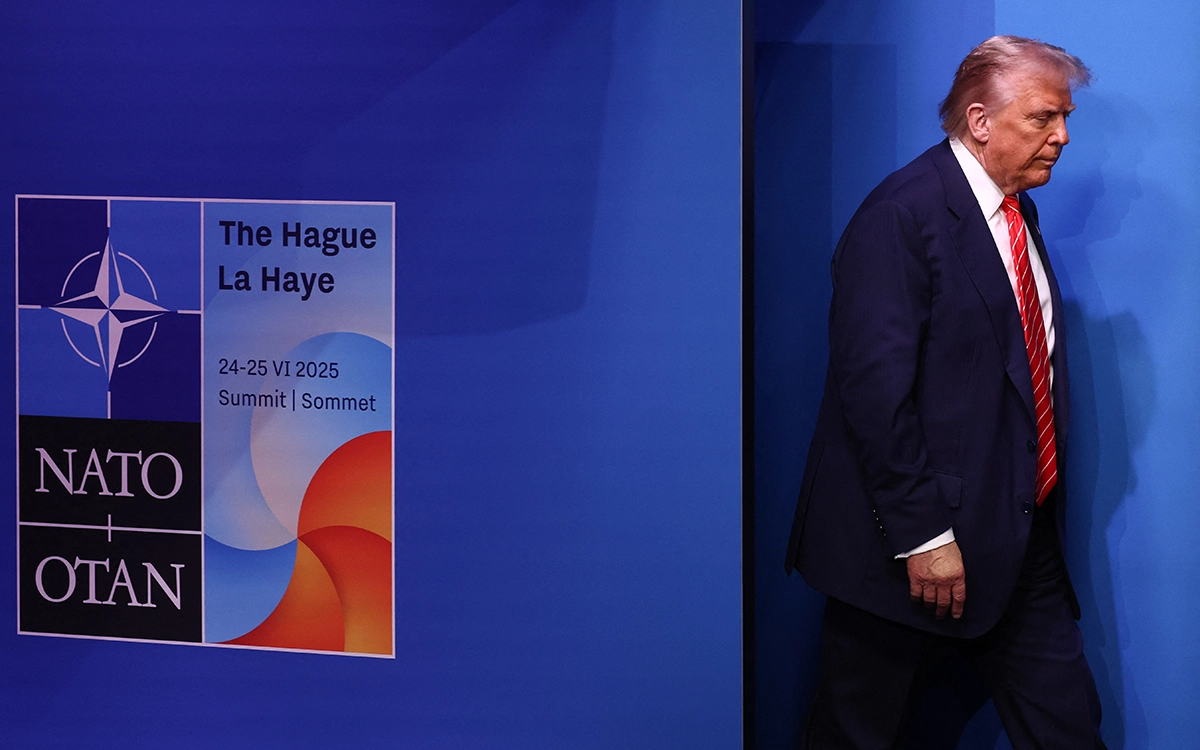

بالنسبة لمنافسة القوى الكبرى، يعني ذلك أن مركز الثقل في الاستراتيجية الأمريكية يتحول بشكل حاسم نحو آسيا، بينما تُدار أوروبا والشرق الأوسط بموارد أقلّ وبطلبات أعلى للاعتماد على الذات، إذ لم تعد التحالفات غايات في ذاتها، بل أدوات تُقاس قيمتها بمدى مساهمتها في ردع الصين واحتواء روسيا، من الناحية العملية، تُفضَّل هذا الصيغ المرنة مثل: “أوكوس” و”الرباعية”، على المؤسسات الكبيرة التي تتطلب إجماعاً، ويدفع التحالفات التقليدية مثل: “الناتو” نحو هيكلة أكثر صلابة لتوزيع المهام، حيث توفر الولايات المتحدة العمود الفقريَّ النوويّ والتكنولوجي، بينما يُتوقع من الفاعلين الإقليميين توفير معظم الكتلة التقليدية.

مركز الثقل في الاستراتيجية الأمريكية يتحول بشكل حاسم نحو آسيا بينما تُدار أوروبا والشرق الأوسط بموارد أقلّ وبطلبات أعلى للاعتماد على الذات

تخصص الاستراتيجية فصلاً مستقلاً لـ “وسائل أمريكا المتاحة”، وتقدم جرداً صريحاً بصورة غير معتادة للأدوات التي ترى واشنطن أنها تملكها، مثل: الدولار وشبكات التمويل المتمركزة حول الولايات المتحدة، والوصول إلى الأسواق الأمريكية، والقيادة التكنولوجية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقانة الحيوية والحوسبة الكمية، وقاعدة التصنيع الدفاعي، وقدرات الاستخبارات، وفي النهاية القوة العسكرية بما في ذلك القوات النووية، وهذا المنطق الصريح في الربط بين الغايات والوسائل مهمٌ، لأنه يضع الأساس الذي ترفع الوثيقة بموجبه الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية إلى مقدمة فن الحكم.

عبر وضع هذه الأدوات في قلب الاستراتيجية، تضاعف واشنطن الرهان على مزايا الحجم والقوة البنيوية التي لا تزال تتمتع بها، فالسيطرة على تمويل الدولار وأنظمة الدفع وأسواق رأس المال والعُقد التكنولوجية الرئيسية تتيح لها تشكيل خيارات الحلفاء والخصوم على حد سواء، وتوضح وثيقة 2025 أن الوصول إلى هذه الشبكات ليس مسألة تجارية محايدة، بل امتياز يمكن تشديده أو سحبه بما يخدم أهدافاً سياسية.

وبعد العقوبات والقيود، تضع الاستراتيجية تركيزاً خاصاً على معايير التكنولوجيا، فهي تعلن أن التكنولوجيا الأمريكية والمعايير الأمريكية، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي والتقانة الحيوية والحوسبة الكمية، ينبغي أن “تقود العالم إلى الأمام”، وهذا ينقل المنافسة من مجرد منع التكنولوجيا إلى منافسة طويلة الأمد على المعايير، حيث إن من يكتب قواعد السلامة والتوافقية والأخلاقيات سيشكل الأسواق العالمية ويثبت الأفضلية لشركاته وأجهزته الأمنية.

ومع ذلك، تقول الوثيقة القليل جداً عن الحدود الطويلة الأمد لهذا النهج، فكل حزمة عقوبات جديدة أو نظام ضوابط تصدير أو آلية تدقيق استثماري تزيد الحوافز لدى الآخرين لتقليل تعرضهم للنظام المتمركز حول أمريكا، فالصين وروسيا وكذلك عدد متزايد من القوى المتوسطة يجرّبون بالفعل قنوات دفع بديلة وترتيبات عملات وأنظمة تكنولوجيا، إذا أصبحت الضغوط الاقتصادية الاستجابة الافتراضية لأي خلاف، فقد تكون النتيجة تسارع تفكك الشبكات نفسها التي تقوم عليها الرافعة الأمريكية.

هناك تناقضات داخلية أيضاً، فاستراتيجية تعد بحماية العمال والشركات الأمريكية من المنافسة غير العادلة، وتثبيت سلاسل الإمداد، والحفاظ على القيادة التكنولوجية، لا تستطيع إلى ما لا نهاية توسيع نطاق القيود من دون كلفة، فبعض التدابير المطلوبة لتقييد الصين أو معاقبة روسيا سترفع أسعار المدخلات، وتزيد عدم اليقين التنظيمي، وتعقّد وصول الشركات الأمريكية إلى الأسواق، وكلّما اتسع نطاق توظيف أدوات الدولة الاقتصادية، ارتفع خطر أن تسأل القواعد الداخلية ما إذا كانت مكاسب السياسة الخارجية تستحق الثمن الاقتصادي.

تفترض الاستراتيجية ضمنا أن الشركاء سيتقيدون بهذا الاستخدام المكثف للرافعة الاقتصادية لأنهم يحتاجون إلى الأسواق الأمريكية ورأس المال والتكنولوجيا أكثر ما تحتاج الولايات المتحدة إليهم، وقد يكون ذلك صحيحاً حالياً، لكنه غير مضمون على مدى عشرين عاماً، وكلما شعر الحلفاء أنهم أهداف لا مشاركون في أدوات الدولة الاقتصادية الأمريكية، زادت دوافعهم للمراوغة والتنويع والسعي إلى قدر من الاستقلال الجزئي في القطاعات الحرجة، حيث تُحدد الاستراتيجية أدوات القوة، لكنها تتجاهل إلى حد كبير حلقات الارتداد وديناميكيات التكيف التي ستطلقها هذه الأدوات.

على مدى العقد المقبل، يُرجح أن ينتج عن ذلك مشهدٌ جيو-اقتصاديٌ أكثر تفككاً مع كتل مالية وتكنولوجية وتنظيمية متداخلة، حيث ستظلّ الولايات المتحدة في مركز أكبر هذه الكتل، لكن قدرتها على فرض شروطها من جانبٍ واحد ستتآكل مع استثمار الآخرين في بنى تحتية بديلة، حيث تعترف استراتيجية 2025 بقوة أدوات الدولة الاقتصادية، لكنها تقلل من سرعة ما يمكن أن تحفزه الصدمات المتكررة من دوافع لدى الشركاءِ والخصوم لتقليص اعتمادهم على الأنظمة الخاضعة للسيطرة الأمريكي.

هناك كذلك فجوةُ بين اتساع ما تدعي الاستراتيجية أن الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية قادرةٌ على تحقيقه، وبين القدرة السياسية والمؤسسية للولايات المتحدة على توظيفها بتناسق، فإدارة تنافس متزامن مع الصين وروسيا ومجموعة متنامية من القوى المتوسطة ستتطلب دعماً حزبياً عابراً للانقسام داخل الكونغرس، والتزامات مالية قابلة للتوقع، وتنسيقاً وثيقاً مع حلفاء تعد قدرتهم على تحمل الألم الاقتصادي محدودة، فالاستراتيجية واضحة بشأن ما تريد واشنطن ردعه وتقييده، لكنها أقل وضوحاً بشأن كيف يمكن للسياسة الداخلية، والقيود المالية، وتفتت البيروقراطية أن تُجبر الولايات المتحدة على التنازل أو التأخير أو تخفيف طموحاتها، وهذه الفجوة التنفيذية نفسها مصدر مخاطرة استراتيجية، لأن الخصوم والحلفاء قد يسيئون قراءة الفارق بين السياسة المعلنة والاستعداد الفعلي لتحمل التكاليف.

وتركيز الوثيقة على هذه الأدوات يأتي أيضاً مع نقاط عمياء، فالعمليات السيبرانية وأمن الفضاء والإرهاب والأوبئة تُذكر جميعاً، لكنها تُعامل كتحديات ثانوية أو مشتقة، لا كاختبارات ضغط بنيوية للنظام، حيث تقدم الاستراتيجية تفاصيل أقل بكثير عن كيفية إدارة التصعيد في الفضاء السيبراني، أو حماية البنية التحتية الفضائية الحيوية، أو تعزيز الصلابة الصحية العالمية، مقارنة بتفصيلها لكيفية “تسليح” التمويل والتكنولوجيا، وهذا الاختلال جزء من قوة الاستراتيجية، وأحد حدودها المركزية في الوقت نفسه.

لا يظهر الخطابُ بقسوة كما يظهر في الفصل الخاص بأوروبا، حيث تصف الاستراتيجية القارة بأنها عالقة في تراجع اقتصادي وشيخوخة ديموغرافية وأزمة هوية مدفوعة بالهجرة، وتحذر من “احتمال محو حضاري”، وتقدّم الاتحاد الأوروبي بوصفه محركاً لـ “القيود التنظيمية”، ووفق هذا التصور، يؤدي الإفراط في التنظيم إلى سخط، ويقوض حرية التعبير والمعارضة السياسية، ويخفض معدلات الولادة، ويضعف الهويات الوطنية والثقة بالنفس.

ويمضي التشخيص أبعد من ذلك، إذ تقول الوثيقة إنه “ليس من الواضح إطلاقاً” أن بعض الدول الأوروبية ستظل تملك اقتصاداً وقوات مسلحة قوية بما يكفي بعد عشرين عاماً أو أقل لتُعد حلفاء موثوقين، فهذا تصريح فظّ بصورة غير معتادة في وثيقة استراتيجية أمريكية رسمية، وهو ليس حكماً تحليلياً فحسب، بل يُعد أيضاً تدخلاً سياسياً في النقاشات الأوروبية الداخلية حول الحوكمة الاقتصادية والهجرة والهوية.

ومع ذلك تظل أوروبا لا غنى عنها استراتيجياً، فالتجارة عبر الأطلسي، والقدرة التكنولوجية، والقرب الثقافي تجعل القارة ركناً مركزياً ما تعتبره واشنطن “الغرب”، فالهدف الأمريكي المعلن هو أن تظل أوروبا أوروبية، وأن تستعيد “ثقتها الحضارية وهويتها الغربية”، وأن تصبح قادرة بوصفها دولاً قومية متحالفة وذات سيادة على توفير أمنها بنفسها، ويبدو أن الولايات المتحدة تفضل بوضوح اتحاداً أضعف لدول قومية قوية على اتحاد أوروبي أكثر تكاملاً يمتلك أجندة استراتيجية مستقلة.

الولايات المتحدة تفضل بوضوح اتحاداً أضعف لدول قومية قوية على اتحاد أوروبي أكثر تكاملاً يمتلك أجندة استراتيجية مستقلة

تُقدّم حرب أوكرانيا بوصفها الاختبار الفوري لهذه العقيدة الجديدة، حيث تدعو الاستراتيجية إلى “وقف سريع للأعمال القتالية” بغية استعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل مخاطر التصعيد، وإقامة توازن استراتيجي جديد مع روسيا، وتضع الولايات المتحدة نفسها صراحة كطرف ثالث يسعى إلى تثبيت العلاقات بين روسيا وأوروبا ومنع حرب عامة في القارة.

هذا التأطير بالغ الدلالة، فهو يفصل ضمنياً المصالح الأمريكية عن مصالح أوكرانيا وعن تصورات التهديد لدى دول الجبهة الشرقية في أوروبا، حيث تضع الولايات المتحدة نفسها فوق النزاع كحَكم يوازن بين التكاليف والمخاطر، لا كطرف مشارك ترتبط سلامته مباشرة بنتيجة الحرب.

بالنسبة لأوروبا، يحمل ذلك تبعات مقلقة، إذ تشير الاستراتيجية بوضوح إلى أن الضمانات العسكرية الأمريكية الطويلة الأمد لم يعد يمكن افتراضها، والتوقع هو أن تطور الدول الأوروبية، منفردة وجماعياً، قدراتها الردعية والدفاعية الخاصة، في مواجهة روسيا، وتحتفظ واشنطن بحق تقرير متى وكيف تدعم أوكرانيا، وكم من المخاطر هي مستعدة لتحمله في مواجهة مع موسكو.

يُترك مستقبل الناتو غامضاً عمداً، حيث تطرح الوثيقة سؤالاً عمّا إذا كان الحلف يمكن أن يظلّ متماسكاً إذا أصبح بعض أعضائه خلال بضعة عقود “غالبية غير أوروبية” من حيث الأصل والتعريف الثقافي، وقد يسعون بالتالي إلى أولويات مختلفة، وفي المقابل تسلط الضوء على ما تسميه “الأمم الصحية في وسط وشرق وجنوب أوروبا” بوصفهم شركاء مفضّلين، فالإيحاء بأن الولايات المتحدة مستعدة للعمل بانتقائية أكبر داخل الحلف وداخل أوروبا، ومكافأة من ينسجمون أكثر مع سرديتها الخاصة عن السيادة والهوية.

المبادئ التي تضعها الاستراتيجية تترتب عليها عواقب مباشرة لإدارة الأزمات وديناميكيات التصعيد في البيئات المتنازع عليها، وعقيدة تجمع بين نزعة عدم التدخل وبين التشديد على الردع عبر التفوق قد تطيل الفاصل بين اندلاع الأزمة وبين انخراط أمريكي ذي معنى، وقد يشك الخصوم في أن واشنطن ستتصرف مبكراً، خصوصاً إذا بقيت تحركاتهم تحت عتبة الحرب المفتوحة، وهذا يخلق مجالاً لفرض وقائع تدريجية وتكتيكات المنطقة الرمادية، لا سيما حول تايوان وعلى الجناح الشرقي للناتو.

وفي الوقت نفسه، حين تقرر الولايات المتحدة التحرك، فإن صندوق الأدوات الذي تتصوره سيكون ثقيلاً، فالحرب الاقتصادية، والعقوبات الشديدة، وقطع التكنولوجيا، والانتشار الأمامي السريع هي بطبيعتها أدوات تصعيدية، حيث تقدم الاستراتيجية تفاصيل قليلة عن خطوات وسيطة أو آليات خفض التصعيد أو بنى للتواصل وقت الأزمات، والفجوة بين الإصرار الخطابي وبين الشهية السياسية لانخراط عسكري مستدام قد تولد غموضاً خطيراً، قد يبالغ الشركاء في تقدير صلابة الضمانات الأمريكية، بينما قد يستخف الخصوم بعتبة الانتقال من الأدوات الاقتصادية إلى العسكرية.

تُظهر حرب أوكرانيا هذا التوتر بصورة مكثفة، فالدفعٌ نحو نهاية سريعة للأعمال القتالية نتيجة القلق من الكلفة الاقتصادية ومخاطر التصعيد قد يصطدم بتصورات أمنية لدى الأوكرانيين والأوروبيين الذين يخشون أن تؤدي تسوية مبكرة إلى تأجيل صراع أكبر.

وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ يمكن تصور نمط مشابه، إذ تشير الولايات المتحدة إلى استعدادها للدفاع عن النظام القائم وإلى ترددها في خوض حروب طويلة مكلفة، وإذا لم تُدار هذه الرسالة المزدوجة بحذر، فقد تدعو إلى اختبار العزم في النقاط التي يكون فيها سوء الحساب كارثياً.

خلال العقد القادم، ستشكل هذه التركيبة من التأخر في الانخراط، وثقل الأدوات، وغموض الضمانات ديناميكيات الأزمات في البحر الأسود وبحر الصين الجنوبي والخليج على حد سواء، إذ ستميل الجهات المحلية إلى اختبار العتبات، وهي تعلم أن واشنطن مترددة في التدخل المبكر لكنها مرجحة للرد بقوة بمجرد تجاوز خطوطها الحمراء بوضوح، وهذا وصفة لأزمات تبدو قابلة للإدارة حتى لا تعود كذلك، ولمسارات تصعيد يصبح فيها سوء الإدراك، لا النية المتعمدة، هو المحرك الغالب.

بالنسبة للنقاشات الأوروبية حول الاستقلال الاستراتيجي، تأتي الرسالة متناقضة، فمن جهة، تصر واشنطن على أن أوروبا يجب أن تقف على قدميها، وتمول وتنظم دفاعها إلى حد كبير بنفسها، وتواجه نقاط ضعفها الاقتصادية البنيوية، ومن جهة أخرى، تُرفض ضمنياً أي فكرة لخط أوروبي مستقل قد يبتعد عن الأولويات الأمريكية، وعليه، يُرحب بالاستقلال فقط طالما أنه يتحول إلى قدرة أكبر في خدمة نظام توازن قوى تقوده الولايات المتحدة.

الشراكة التي تنشأ عن الوثيقة بعيدة عن المساواة، حيث يُتوقع من أوروبا أن تستثمر أكثر، وأن تتحرك أسرع، وأن تتحمل مسؤولية أكبر في محيطها، وفي الوقت نفسه، تظل سلطة القرار الاستراتيجي في واشنطن، فالولايات المتحدة هي التي تقرر أين تقع مسارح المنافسة الرئيسية، وكيف ينبغي إدارة التصعيد، وأي المخاطر مقبولة.

وبالتالي، فإن التحدي الأكثر عمقاً ليس مالياً ولا عسكرياً، بل سياسي وثقافي، إذ توحي الاستراتيجية بأن مشكلة أوروبا الجوهرية ليست فقط نقص الإنفاق الدفاعي، بل افتقار أعمق إلى الثقة والهوية والإرادة للدفاع عن حضارتها، وباعتماد هذه اللغة، تصطف واشنطن، بوعي أو بدونه، مع قوى سياسية داخل أوروبا تدعو إلى إعادة التأميم والتراجع عن التنظيم، وهكذا تصبح استراتيجية الأمن القومي جزءاً من الصراع الثقافي والسياسي الداخلي في أوروبا.

بالنسبة للحلفاء في المحيط الهادئ، من اليابان إلى أستراليا، الرسالة مشابهة: مزيدٌ من الجهد العسكريّ والصناعيّ سيشتريّ استمرار الدعم الأمريكيّ، لكنه لن يمنح حق الفيتو على حسابات المخاطر الأمريكية، وبالنسبة للخصوم مثل: الصين وروسيا، تشير الاستراتيجية إلى مواجهة طويلة الأمد تنوي فيها واشنطن تقييد هامش مناورتهم من دون تحمل مسؤولية إدارة الأنظمة الإقليمية نيابة عنهم.

والنتيجة المرجحة شكلٌ أكثر سيولة وهشاشة من الاستقرار الدولي، يتمثل بضمانات رسمية أقل، واعتماد أكبر على ائتلافات ظرفية وإجراءات قسرية، وارتفاع قيمة قوة الدولة، حيث لا تتوقع استراتيجية 2025 عودة إلى وضوح ثنائي القطبية أو إلى تقارب ليبرالي، بل تتوقع بيئة متعددة الأقطاب يكون فيها الاستقرار، إن وُجد، مشروطاً ويمكن تغييره بسهولة.

استراتيجية 2025 لا تتوقع عودة إلى وضوح ثنائي القطبية أو إلى تقارب ليبرالي بل تتوقع بيئة متعددة الأقطاب يكون فيها الاستقرار إن وُجد مشروطاً ويمكن تغييره بسهولة

بالنسبة لأوروبا، تمثل الاستراتيجيةُ الأمريكيةُ الجديدة تشخيصاً واستفزازاً في آن واحد، إذ إنها تعكس تحولاً بنيوياً طويل الأمد في السياسة الخارجية الأمريكية سبق دونالد ترامب وسيستمر بعده، حيث ستبقى الولايات المتحدة أقوى قوة غربية، لكن واشنطن لم تعد تنوي تحمل الأعباء المؤسسية والمالية لنظام ليبرالي واسع، فبدلا من ذلك تسعى إلى إدارة نظام دولي تنافسي عبر مجموعة أدوات أضيق وتركيز أشد على المكاسب الداخلية.

الواجب الأول على الحكومات الأوروبية، هو أخذ الوثيقة على محمل الجد، فقد تكون الشكاوى من النبرة والتحيز الأيديولوجي مبررة، لكنها لا تغيّر الواقع الأساسي، إذ نفد صبر أمريكا من الركوب الأوروبي المجاني، والقدرات الدفاعية، والصلابة الصناعية، وأمن الطاقة، والسيطرة على التقنيات الحرجة أصبحت معايير حاسمة للأهمية السياسية في واشنطن.

ثانياً، على أوروبا أن ترد باستراتيجية خاصة بها، وهذا يتطلب أكثر من زيادات هامشية في الميزانيات الدفاعية أو بيانات نوايا جديدة، إذ إنه يتطلب رؤية متماسكة تجاه روسيا لا تُستعير من الولايات المتحدة، ومقاربة واقعية للصين توازن بين التعرض الاقتصادي والاعتبارات الأمنية، وتسوية داخلية واضحة حول الهجرة والهوية لا تُترك لتعريف الشركاء الخارجيين.

ثالثاً، يحتاج الأوروبيون إلى حماية ما يستحقُّ الحفظ في نموذجهم التنظيمي والقانوني، مع تصحيح ما هو مختلٌّ بوضوح، فالنقد الأمريكي لـ “الضغط التنظيمي” مسيّس، لكنه يشير إلى توترات حقيقية بين الطموح والتنافسية، وإذا أرادت أوروبا أن تظل شريكاً جدياً في تشكيل المعايير والقواعد، فعليها أن تُظهر أن نموذجها قادر على إنتاج الازدهار والابتكار والتماسك الاجتماعي.

وأخيراً، يجب قراءة استراتيجية الأمن القومي لعام 2025 على أنها أكثر من مجرد مجموعة من التفضيلات السياسية، فهي ترسخ نهجاً استراتيجياً تجاه بيئة دولية يُمارس فيها النفوذ أساساً من خلال القدرة على التحكم والضغط بدلاً من الوجود المباشر، حيث تكون التحالفات مشروطة عملياً، وتُعامل العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية البينية كأدوات للتنافس الاستراتيجي، وفي مثل هذا السياق، يكون الاستقرار مشروطاً، والانسجام الاستراتيجي يتسم أكثر بالطابع التبادلي والمصالح المشتركة، وتُختبر الأهمية الاستراتيجية بشكل مستمر عبر المناطق والفاعلين على حد سواء.