يُبرز استيلاء هولندا على شركة نيكسبيريا لصناعة أشباه الموصلات، المملوكة للصين، حالة الانقسام التي تعكس موقف أوروبا تجاه التوسع الصيني في القارة، فبدلاً من اتباع استراتيجية موحّدة، تعتمد الدول الأعضاء على إجراءات مؤقتة ومرتجلة، ما يزيد الضغط على التزام أوروبا بالنظام القائم على القواعد، حيث استهدفت الإجراءات الفرنسية والبريطانية السابقة شركات صينية تصدر تكنولوجيا عسكرية إلى روسيا، أو لجأت إلى فحص الاستثمارات لإجبارها على سحب استثماراتها من قطاعات حساسة، أما الإجراء الهولندي فيتجاوز ذلك، إذ يستند إلى قانون يعود لعام 1952 من حقبة الحرب الباردة، لفرض السيطرة على شركة نيكسبيريا.

تؤكد لاهاي أن أي تراجع في القدرات التكنولوجية لا يهدد الأمن الهولندي فحسب، بل يمسّ الأمن الأوروبي ككل، ويستحضر هذا الطرح إطاراً فكرياً من حقبة الحرب الباردة، حيث يُربط الإنتاج التكنولوجي المتقدم بالأمن فوق الوطني وبالمصالح الجيوستراتيجية المشتركة لأوروبا، ومع ذلك، فإن هذه المقارنة تحمل حدوداً واضحة؛ ففي بدايات الحرب الباردة، كانت أوروبا الغربية تعمل ضمن منظومة أمنية شاملة تقودها الولايات المتحدة، مدعومة بمساعدات خطة مارشال والتزامات مبدأ ترومان في احتواء النفوذ السوفيتي.

اليوم، لا توجد أي منظومة مماثلة، وتفقد الإجراءات الأحادية مثل استحواذ نيكسبيريا فعاليتها تدريجياً، وإن غياب استراتيجية متماسكة عبر الأطلسي يجعل أوروبا عرضة للخطر في ظل سعي الصين الحديثة لإعادة تشكيل العالم متعدد الأقطاب الناشئ.

إن التوسع المتزايد للصين في أوروبا يعيد تشكيل بيئة الأمن الإقليمي، كما أن أسلوب الرئيس ترامب الثنائي والمتسرع يعقّد قدرة الكتلة الغربية على صياغة استراتيجية مضادة متماسكة، فبعد لقاء ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بوسان، استأنفت بكين شحنات من منشآت شركة نيكسبيري.

وأكدت شركة فولكس فاجن استئناف الإنتاج، لكنها أشارت إلى عدم اليقين في توريد الرقائق وضرائب ترامب لتفسير خسارتها البالغة 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، ومع ذلك، وحتى في ظل اقتراب ألمانيا من الركود، تحتفظ لاهاي بالسيطرة على نيكسبيريا، ما أثار انتقادات من الشركة الأم الصينية، وينجتك (Wingtech).

إشارة ترامب الاستفزازية إلى “مجموعة العشرين” قبل لقائه شي جين بينغ تعكس مفهوماً للقيادة لم يعد متجذراً في التحالف عبر الأطلسي، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه أوروبا لا تكمن في غرائب أطوار ترامب، بل في أن نموذج صنع القرار في فترة ما بعد الحرب الباردة كان يقوم على الهيمنة الأمريكية والناتو، والأحادية القطبية، وهيمنة الدولار العالمية، وهذا الزمن قد ولّى.

المشكلة الأكبر لأوروبا لا تكمن في غرائب أطوار ترامب بل في نموذج صنع القرار الذي كان يقوم على الهيمنة الأمريكية والناتو والأحادية القطبية وهيمنة الدولار وهذا الزمن قد ولّى

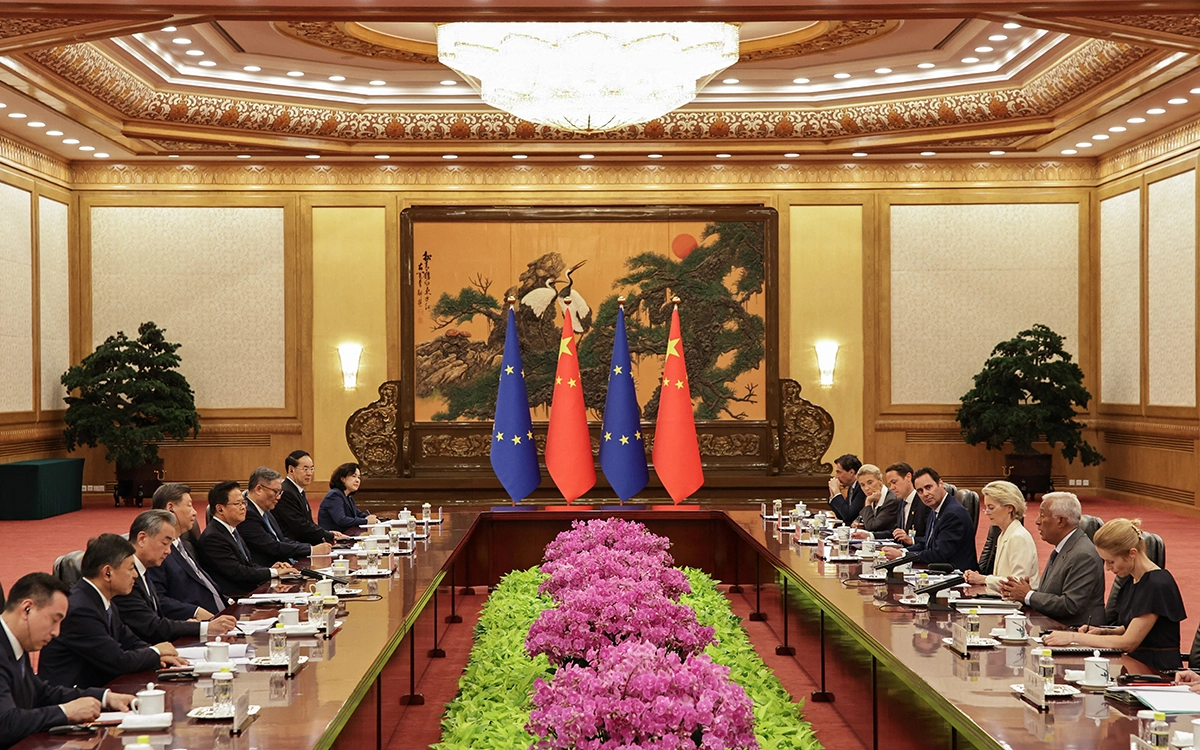

اليوم، باتت أوروبا في وضع استراتيجي حرج بين صعود الصين وتقلبات الولايات المتحدة، فبعد أن أثرت قيود بكين على صادرات العناصر الأرضية النادرة على المنتجين الأوروبيين في أكتوبر، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الأمن الاقتصادي والقومي قد اندمجا فعلياً، واتهمت بكين باستغلال الترابط كسلاح، وأعلنت عن “عهد جديد من الجغرافيا الاقتصادية”، ومثلما كشفت الحرب في أوكرانيا عن اعتماد أوروبا المفرط على الغاز الروسي، تكشف الإجراءات الصينية القسرية عن نقاط ضعف هيكلية في صميم النموذج الصناعي الأوروبي.

ومع ذلك، فإن جزءاً كبيراً من هشاشة أوروبا هو نتيجة قراراتها نفسها، فمنذ أواخر الثمانينيات، قامت كبرى الشركات الأوروبية، مثل: فولكس فاجن وبي إم دبليو وسيمنز وفيليبس، بنقل جزء كبير من إنتاجها إلى شرق آسيا، واليوم، أصبحت القدرة الصناعية الأوروبية مترابطة بشكل عميق مع سلاسل القيمة والإمداد الصينية، ما خلق التبعيات التي تمنح بكين هذا النفوذ الكبير.

لقد ضمن نقل الإنتاج إلى الخارج استمرار أرباح الشركات الأوروبية وتوفير سلع استهلاكية منخفضة التكلفة لمواطنيها، وبناءً على ذلك، أزالت أوروبا القيود على الاستثمارات الأجنبية، وتحويل الأرباح، والاستحواذات عبر الحدود، ومع تدفق رؤوس الأموال إلى أسواق العمل الأرخص، أصبحت الأرباح تتجاوز المخاطر الأمنية.

ومع ذلك، كانت المشاريع المشتركة الأوروبية في الصين تتطلب مشاركة التكنولوجيا كشرط للوصول إلى السوق، الأمر الذي ساعد على تمكين الشركات الصينية المنافسة، التي أصبحت اليوم تستحوذ على حصص الأغلبية في شركات أوروبية.

أخفق صانعو السياسات الأوروبيون في إدراك تداعيات تورطهم المتزايد مع الصين، لاعتقادهم أن إصلاحات الصين بعد عام 1989 ستشمل تحريراً سياسياً، وتوقعوا أن يُفضي انفتاح الصين إلى ظهور مؤسسات على النمط الغربي، كالديمقراطية الانتخابية وحرية الصحافة ومجتمع مدني منفتح، إلا أن التحرير المالي والتجاري الذي قامت به الصين للانضمام إلى منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) ومنظمة التجارة العالمية، لم يكن له نظير سياسي.

استند تفاؤل أوروبا إلى اليقينيات الأيديولوجية لنظام ما بعد الحرب الباردة أكثر من اعتماده على التقييم التجريبي، حيث عززت أطروحة فوكوياما حول “نهاية التاريخ” الاعتقاد بأن جميع المسارات ستتلاقى نحو الديمقراطية الليبرالية ورأسمالية السوق، ومع انتهاء الحرب الباردة، ستنتهي جمهورية الصين الشعبية كنموذج سياسي قابل للتطبيق، ومع ذلك، نظرت بكين إلى الاندماج العالمي كوسيلة لتعزيز قدرات الدولة، لا إضعافها، حيث عكس تفاؤل الغرب محدودية تفاعله مع الثقافة السياسية الصينية، وهو خطأ استراتيجي تخاطر أوروبا بتكراره اليوم.

استند تفاؤل أوروبا إلى اليقينيات الأيديولوجية لنظام ما بعد الحرب الباردة أكثر من اعتماده على التقييم التجريبي

استرشدت السياسة الصينية لعقدين من الزمن بعد انهيار الشيوعية في أوروبا بمبدأ دينغ شياو بينغ القائل بـ”إخفاء القدرات، وانتظار الوقت المناسب، وتجنب القيادة”، حيث انفتحت الصين على الأسواق العالمية مع ترسيخ سلطة الحزب، ودعم الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريون رئيسيون آخرون انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرين الاندماج وسيلةً لدمج الصين في نظام قائم على القواعد بقيادة الغرب، لكن الصين، بدلاً من ذلك، تبنت برنامج تحديث تقوده الدولة، جمع بين إصلاحات القدرة التنافسية في مؤسساتها المملوكة للدولة وتشديد الرقابة السياسية.

عززت الشركات المملوكة للدولة سلطة الحزب، بينما ساهمت إصلاحات السوق في رفع مستويات المعيشة وتعزيز الشرعية، وساهم الاستثمار الأجنبي في تسريع وتيرة التحديث الصناعي، مع بقاء القطاعات الاستراتيجية تحت سيطرة هذه الشركات، وسعت الدولة إلى تحقيق تنمية رأسمالية مُنظَّمة تتجنب ظهور طبقة رأسمالية تتمتع بنفوذ سياسي، والأهم من ذلك، أن بكين نظرت إلى الترابط الاقتصادي العالمي كأداة للاستفادة من أسواق المستقبل لتحقيق ميزة استراتيجية.

أدت الأزمة الاقتصادية عام 2008 إلى تعميق ترابط أوروبا مع الصين، وردّت بكين ببرنامج استثماري حكومي ضخم في البنية التحتية والإسكان والخدمات الاجتماعية، وفي المقابل، أدى التقشف المالي في أوروبا إلى تسريع تشتتها السياسي والاستراتيجي، ومع زيادة الشركات العاملة في أوروبا، التي تعاني من شح السيولة، من استثماراتها في الصين، جعل التحديث السريع للبنية التحتية في بكين الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية أكثر جدوى، واليوم، تعتمد الصين على توسيع قدراتها الصناعية عالية التقنية لدعم طموحاتها العالمية.

انتقلت الصين من الاندماج العالمي إلى بسط نفوذها، وحلّت حماسة شي جين بينغ في “السعي لتحقيق الإنجازات” محل الحذر الذي اتسمت به سياسات دينغ شياو بينغ، حيثتسعى بكين اليوم لإعادة تشكيل النظام الدولي، مقدمةً نموذج تحديثها كبديل للنموذج الغربي، ويؤكد شي أن صعود الصين السلمي يجعل المنافسة بين القوى الكبرى غير ضرورية وقد تكون مضرة، ومع تعزيز بكين لموقعها الجيوستراتيجي مقارنةً بالكتلة الأمريكية-الأوروبية، يصبح هذا الخطاب أكثر ملاءمة لأهدافها، وبغض النظر عن ذلك، إذا كانت أوروبا تعتزم مواجهة المشروع العالمي للصين، فيجب عليها أولاً فهمه بعمق.

تعتمد المبادرات العالمية لبكين على نجاحاتها التنموية المحلية، فتوجه مبادرة الحزام والطريق فائض القدرة الصناعية للصين نحو مشاريع البنية التحتية والطاقة في دول العالم النامي، وتسعى مبادرة التنمية العالمية التي يقودها شي إلى تصدير نموذج الصين للحد من الفقر، في حين تمثل مبادرة الأمن العالمي تحولاً من التركيز على الدفاع في البحار القريبة إلى البحار البعيدة، ومعاً، تُرسّخ هذه البرامج الوجود العسكري والصناعي للصين ضمن بنية التجارة العالمية.

كما تعزز مبادرة الحضارة العالمية انتشار الثقافة الصينية في الخارج، في وقت يشهد فيه النفوذ الناعم الغربي ضعفاً استراتيجياً، وتجد أوروبا نفسها منخرطة في صراعات ثقافية، في حين تقلصت قدرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على مواجهة جهود الصين بشكل حاد في عهد ترامب.

تحمل المبادرات العالمية للصين تداعيات سياسية كبيرة، فالأدوات الأساسية لتنميتها المحلية -السلطة المركزية، والاستثمار الحكومي الواسع النطاق، والانضباط السياسي والثقافي الصارم، والحكم القسري- ليست سهلة التصدير.

الأدوات الأساسية لتنمية الصين المحلية مثل السلطة المركزية والاستثمار الحكومي الواسع النطاق والانضباط السياسي والثقافي الصارم، والحكم القسري ليست سهلة التصدير

علاوة على ذلك، لطالما اعتبرت التقاليد الكونفوشيوسية الدولة مصدراً للنظام والسلوك الأخلاقي، فإن بكين أضافت نموذج حكم مركزي قائم على الماركسية-اللينينية، يتميز بالغموض وإمكانية التعبئة الجماهيرية، وهو ما يشكل تناقضاً صارخاً مع التقاليد الغربية القائمة على ضبط الدولة وتقييد سلطاتها.

لذا، فإن مشروع الصين العالمي ذو طابع أيديولوجي بقدر ما هو تنموي، فبينما تعيد بكين تشكيل المعايير العالمية وفقاً لمبادئها التنموية الخاصة، فإنها تسعى إلى مواءمة النظام متعدد الأقطاب الناشئ مع ثقافتها السياسية المتميزة.

تعمل أوروبا اليوم في بيئة استراتيجية أصبح فيها استخدام أدوات ونظريات القوة عبر الأطلسي يولّد عوائد متناقصة بشكل متزايد، فهي تواجه الصين القوية، والتي لا تكبلها أطر الحوكمة فوق الوطنية، ولا التزام بالقواعد الأوروبية، ولا مصالح الدول الأعضاء الفردية المتنافسة، حيث يُظهر توسع البصمة الاستراتيجية للصين في أوروبا أن طموحات بكين تتجاوز التركيز المعلن لشي على الدول النامية، إذ تقدم بكين الآن للدول الأوروبية مجموعة من الحوافز للتعاون مع مشروعها العالمي، مستغلة الفجوات التي خلّفها ضعف التماسك الاستراتيجي للغرب.

تستحوذ شركة كوسكو الصينية العملاقة المملوكة للدولة حالياً على حصة أغلبية تبلغ 67% في ميناء بيرايوس اليوناني، وتعمل مبادرة الحزام والطريق على إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة يربط الميناء بالمجر عبر مقدونيا الشمالية وصربيا، إلا أن هذا الخط يواجه عقبات سياسية كبيرة نظراً لأن مشاريع مبادرة الحزام والطريق تُتفاوض عليها على أساس ثنائي بين الدول.

اصطدم جزء بودابست-بلغراد من الخط بحظر الاتحاد الأوروبي للمساعدات الحكومية، وقوانين المناقصات المانعة للمنافسة، ومتطلبات شفافية الديون، ومع ذلك، سيعزز هذا الخط، عند اكتماله، استمرارية الإمداد ويقلل من التعرض للضغوط الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولا سيما بالنسبة لمصنع سيارات BYD الكهربائية في المجر، والذي تبلغ تكلفته 4 مليارات يورو.

لقد أفرز التقدم السريع لممر بيريوس-بلغراد-بودابست مزيجاً من الحماس والقلق، حيث استشهدت رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بمخاوف أمنية لإنهاء مشاركة الصين في مشاريع البنية التحتية الرومانية عام 2021، بينما تتباهى مونتينيغرو، الدولة الصغيرة غير العضو في الاتحاد الأوروبي، بطريق بار-بولجار، الذي تم بناؤه وتمويله من قبل الصين، ويتميز بإنجازاته التقنية اللافتة، أما صربيا، فقد افتتحت الشهر الماضي أول خط سكة حديد عالية السرعة في شرق أوروبا، حيث تم تدشينه بحضور السفير الصيني وموظفي شركة البناء الحكومية الصينية .

كما تمارس الصين نفوذها عبر الدبلوماسية الرمزية التي تضع بكين في قلب الحوكمة العالمية إلى جانب أوروبا، فاستعراضها العسكري في سبتمبر، بمناسبة “الحرب العالمية ضد الفاشية”، يظهر قدرة الصين على تشكيل تحالف أيديولوجي بديل، يضم كلاً من فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، ومع ذلك، فإن حضور ألكسندر فوتشيتش من صربيا وروبرت فيكو من سلوفاكيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، يشير إلى تعميق الاختراق السياسي لبكين في أوروبا، حيث تستفيد بكين اليوم من التاريخ المشترك للنضال ضد الفاشية كأساس لتقويم التحالفات الجيوسياسية المعاصرة.

في أعقاب العرض العسكري، أعلن البيان المشترك بين شي جين بينغ وفيتشيتش أن سلوفاكيا تدعم مبادرات الصين في مجال الحوكمة وتتعهد بالعمل مع بكين “لإصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمي”، وبعد المحادثات الصينية الصربية، أيدت بلغراد بدورها المبادرات العالمية الرئيسية للصين، وباستخدامها لغة بكين بشكل غير مباشر، أعلنت صربيا أنها “مستعدة لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك مع الصين في العصر الجديد”.

ويأتي اجتماع فوتشيتش في بكين عقب زيارة شي جين بينغ إلى صربيا العام الماضي، وهي زيارة تزامنت مع الذكرى الخامسة والعشرين لقصف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للسفارة الصينية في بلغراد، وتُعيد هذه الرسالة الاستراتيجية إحياء خطاب المظالم الصيني وتعزز التقارب المتنامي بين بكين وبلغراد، حيث لا يخفى هذا الرمز على صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي، حتى مع استمرار صربيا في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد.

يعكس نزاع نيكسبيريا إدراك أوروبا المتزايد لتضاؤل قدراتها العسكرية وتشتت توجهاتها الاستراتيجية في مواجهة الضغوط الصينية المتزايدة، ومع مواجهة الاتحاد الأوروبي لمساعي الصين للتحديث العالمي، فإنه يُخاطر بمزيد من إضعاف موقعه الجيوسياسي إذا لم يُغير مساره، وفيما يلي السيناريوهات الأكثر ترجيحاً:

يواصل الاتحاد الأوروبي إجراءات التدقيق الاستثماري المؤقتة، ومشاريع الصناعات الدفاعية المجزأة، والتنسيق غير المتسق مع واشنطن، وتُعمّق الدول الأعضاء، كلٌ على حدة، علاقاتها مع بكين من خلال مشاريع الشركات المملوكة للدولة والدبلوماسية السردية، حيث تستغل الصين حالة الانقسام في أوروبا لترسيخ وجودها السياسي والاقتصادي، وفرض أجندتها الإدارية داخل الدول الأعضاء غير الراضية في الاتحاد الأوروبي.

تعيد أوروبا ترسيخ وحدتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال سياسة عسكرية صناعية منسقة وتخطيط استراتيجي طويل الأجل، وتتبنى موقفاً أكثر حزماً، فتطبق ضوابط استثمارية على مستوى الاتحاد الأوروبي، وآليات فحص، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، حيث ينشأ تقارب سياسي داخلي من خلال سياسة صناعية تدمج الحركات الشعبوية المتمردة مع تثبيت الأحزاب السياسية التقليدية عبر التحالفات، وتفرض الدولة الموسعة إعادة توطين الصناعات، وتراجع تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتعيد بناء “أوروبا الصناعية”، مع الحفاظ على انخفاض الأسعار من خلال الدعم طويل الأجل.

تتبنى أوروبا نظاماً متعدد الأقطاب، وتبني استقلالاً استراتيجياً بين واشنطن وبكين، ويُتيح توسيع التجارة عبر الأطلسي فصل جزئي عن الصين، كما يُعزز ازدياد الاستثمار الحكومي قدرة أوروبا التنافسية في مواجهة الصين التي تواجه ارتفاعاً في التكاليف وضغوطاً ديموغرافية، ورغم أن هذا النهج يُرسخ المعضلة الاستراتيجية لأوروبا بدلاً من حلها، إلا أنه قد يُنتج توازناً طويل الأمد من عدم الاستقرار المُدار، يُذكرنا بفترة الحرب الباردة الأخيرة.

بينما تواجه أوروبا ما وصفته فون دير لاين بـ”المنافس النظامي” في الصين، ينبغي لها أن تنظر إلى ماضيها، فقد واجهت أوروبا منافساً مماثلاً -الشيوعية السوفيتية- التي سعت إلى إعادة تشكيل الحياة الاقتصادية والسياسية، إلا أن الحرب الباردة آنذاك كانت قائمة على تكتلات اقتصادية مكتفية ذاتياً، وتحالفات مستقرة، وهيمنة أمريكية مطلقة، أما اليوم، فالتحدي أكثر تشتتاً، فالاقتصاد الأوروبي متجذر بعمق في النظام الصيني الهجين المتطور تكنولوجياً، والذي يجمع بين القطاعين العام والخاص.

لكن الحرب الباردة لم تُحسم بالاستثمار الحكومي في التكنولوجيا العسكرية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج فحسب، بل تطلبت استثماراً واسع النطاق في إنتاج المعرفة، حيث استندت الدراسات السوفيتية إلى تحليل معمق للغة والتاريخ والسياسة الروسية، ولا يوجد اليوم ما يُضاهي ذلك لفهم الصين، إذ لا يُمكن لأوروبا أن تتجاهل درساً أساسياً من دروس الحرب الباردة: لمواجهة منافس نظامي، يجب أولاً فهمه، وإن تجاهل صانعي السياسات الغربيين لهذا التاريخ يُعرّضهم للخطر.

لا يُمكن لأوروبا أن تتجاهل درساً أساسياً من دروس الحرب الباردة فلمواجهة منافس نظامي يجب أولاً فهمه وإن تجاهل صانعي السياسات الغربيين لهذا التاريخ يُعرّضهم للخطر